- DE

- EN

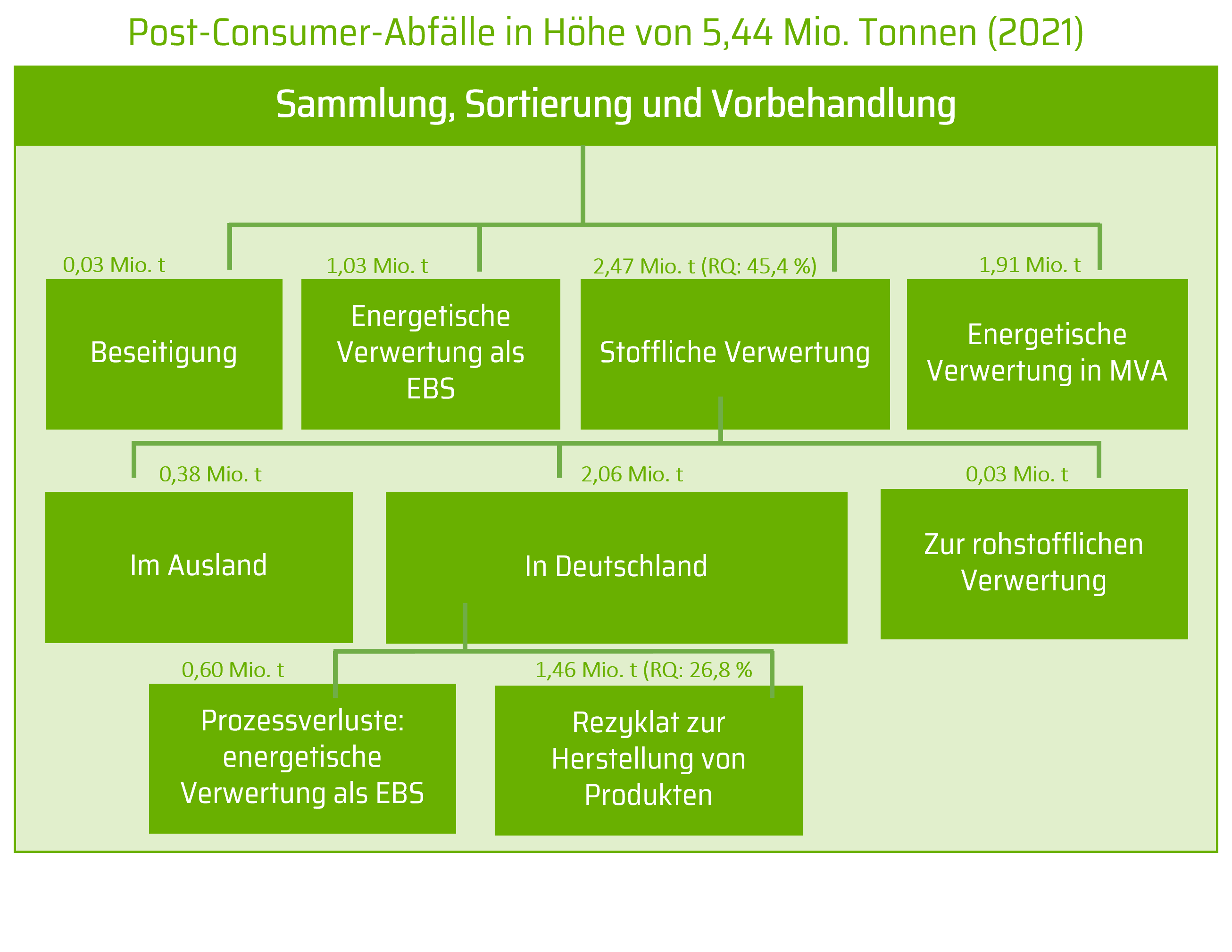

Im Jahr 2021 wurden entsprechend den veröffentlichten Daten rund 45 Prozent der Kunststoffabfälle recycelt. Die Recyclingquote bezieht sich auf die stoffliche Verwertung von Post-Consumer-Abfällen in Höhe von 2,47 Millionen Tonnen.* Lindner, C.; Schmitt, J. und Hein, J. (2020): Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2019 – Kurzfassung der Conversio Studie. Conversio Market & Strategy GmbH, Mainaschaff (abgerufen am: 03.11.2022)

Diese Recyclingquote berechnet sich aus der Inputmenge, die in die Anlagen zur stofflichen Verwertung gegeben wird. Unberücksichtigt bleibt der Output, der nach der durchgeführten stofflichen Verwertung sowie der Rezyklatherstellung erzeugt wird. Hier entfallen Mengen auf den Export, die rohstoffliche Verwertung und die energetische Verwertung als Ersatzbrennstoff.

Die Rezyklatmengen, die der Produktion wieder zugeführt wurden, betrugen entsprechend im Jahr 2021 rund 1,46 Millionen Tonnen, was einer tatsächlichen Recyclingquote bezogen auf die Menge der Post-Consumer-Abfälle von 26,8 Prozent entspricht.* Lindner, C.; Schmitt, J.; Fischer, E. und Hein, J. (2022): Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2021: Zahlen und Fakten zum Lebensweg von Kunststoffen – Kurzfassung der Conversio Studie. Conversio Market & Strategy GmbH (abgerufen am: 19.12.2022)

© VDI ZRE (In Anlehnung an Lindner, C.; Schmitt, J. und Hein, J. (2020): Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2019 – Kurzfassung der Conversio Studie) Stoffstrom Kunststoffe Deutschland 2019

© VDI ZRE (In Anlehnung an Lindner, C.; Schmitt, J. und Hein, J. (2020): Stoffstrombild Kunststoffe in Deutschland 2019 – Kurzfassung der Conversio Studie) Stoffstrom Kunststoffe Deutschland 2019

Einer ressourceneffizienten Kreislaufführung von Kunststoffen stehen dementsprechend noch viele zu lösende Aufgaben bevor. Vor diesem Hintergrund wurde durch den VDI ein Dialogprozess initiiert, der zu einem umfassenden Austausch aller Akteure und Akteurinnen der Wertschöpfungskette von Kunststoffen führte. Gemeinsam wurden dabei folgende wesentliche Herausforderungen identifiziert:* VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. (2021): Green Paper des VDI-Round Table – Cicular Economy für Kunststoffe neu denken. VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf (abgerufen am: 31.10.2022)

Im Ergebnis des Dialogprozesses wurde das VDI Green Paper „Circular Economy für Kunststoffe neu denken“ veröffentlicht, das insbesondere Empfehlungen für übergreifende Maßnahmen präsentiert.

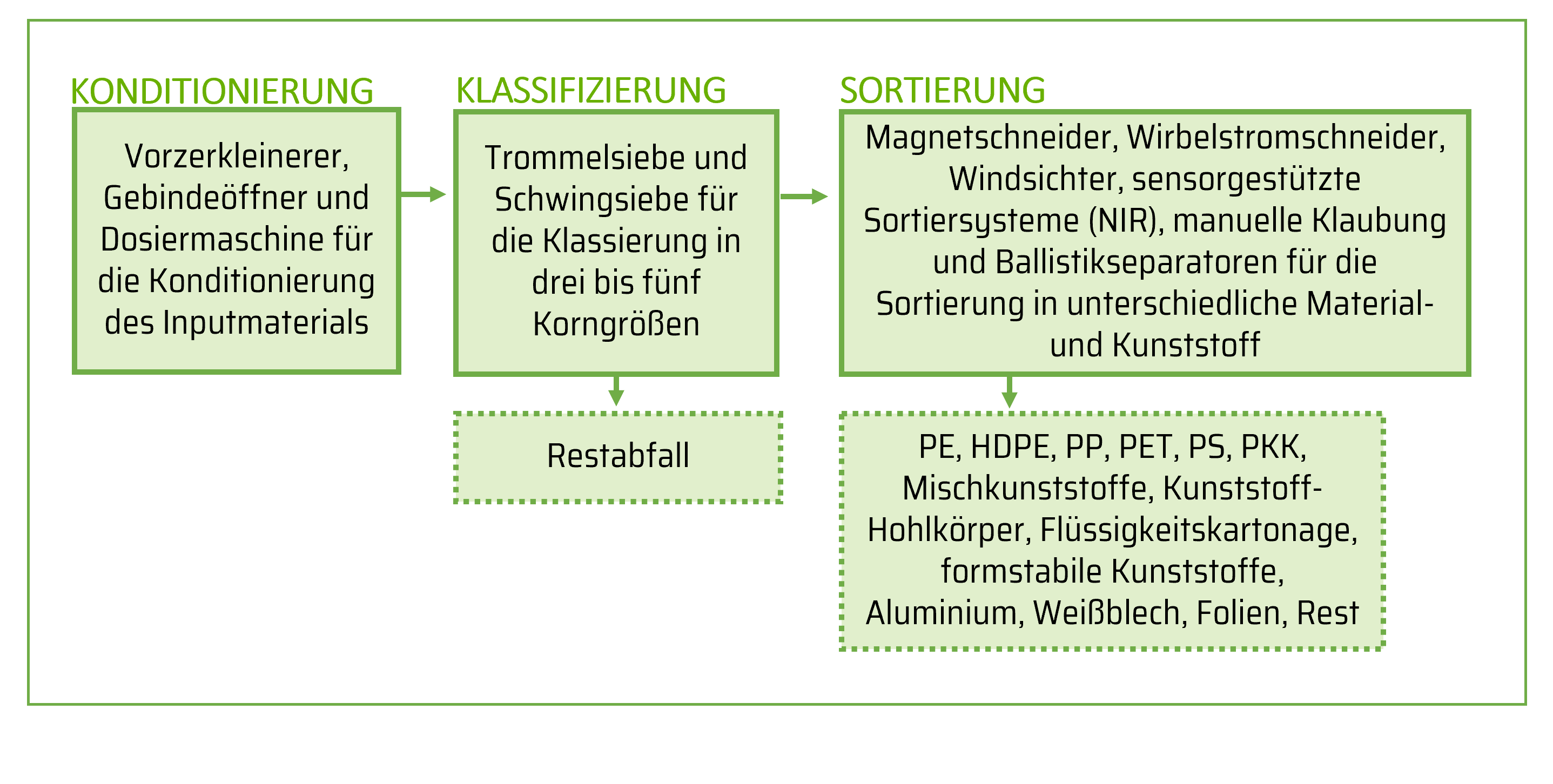

Die Sortierung von Kunststoffabfällen erfolgt in verschiedenen Verfahrensschritten, die je nach Anlage in ihrer Anordnung variieren. Nach der Sortierung werden mehr als zehn verschiedene Sortierfraktionen erzeugt, die einer weiteren Aufbereitung (stofflichen Verwertung) zugeführt werden können.* Knappe, F.; Reinhardt, J.; Kauertz, B.; Oetjen-Dehne, R.; Buschow, N.; Ritthoff, M.; Wilts, H. und Lehmann, M. (2021): Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (abgerufen am: 26.10.2022)

© VDI ZRE (In Anlehnung an Knappe et al. (2021): Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes.)Erfassung und Sortierung von Abfällen

© VDI ZRE (In Anlehnung an Knappe et al. (2021): Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes.)Erfassung und Sortierung von Abfällen

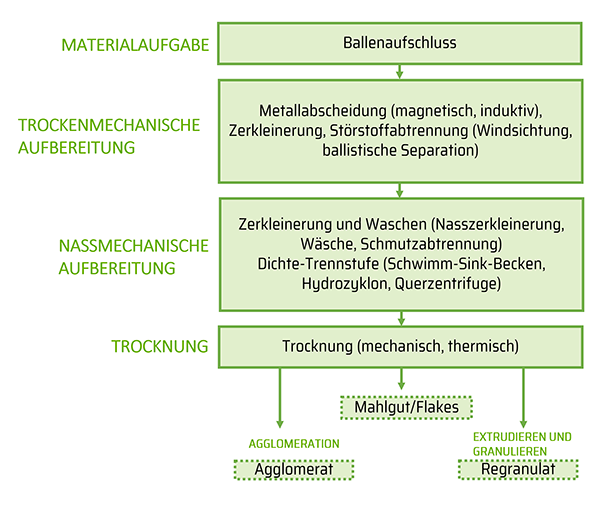

Für die stoffliche Verwertung, also die Herstellung von Mahlgut, Agglomerat oder Regranulat, hat sich in der Praxis eine Kombination aus trocken- und nassmechanischen Verfahren zur Abtrennung von Störstoffen und zur Erzeugung von Kunststoffprodukten definierter Eigenschaften etabliert.

© VDI ZRE (in Anlehnung an Knappe et al. (2021): Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes.)Werkstoffliche Verwertung

© VDI ZRE (in Anlehnung an Knappe et al. (2021): Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes.)Werkstoffliche Verwertung

Bereits jetzt können Gute-Praxis-Anlagen Rezyklate mit hoher Qualität erzeugen. Die werkstoffliche Aufbereitung ermöglicht es so, Kunststoffrezyklate für den ursprünglichen Zweck wieder einzusetzen. Insbesondere Kooperationen über Wertschöpfungsstufen hinweg bieten eine effizientere Gestaltung der Stoffströme. So konnten in einem weiteren Beispiel Verpackungsmaterialien aus PP und HDPE (Rezyklate aus dem gelben Sack) hergestellt und somit der Kreislauf direkt geschlossen werden.* VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (2018): Kunststoffrecycling– Ressourceneffizienz durch optimierte Sortierverfahren. YouTube (abgerufen am: 03.11.2022)

Das sogenannte Tracer-Based-Sorting (TBS) ermöglicht es, Kunststoffverpackungen unabhängig von Form, Farbe und Verschmutzung zu trennen und gezielt für den ursprünglichen Verwendungszweck zu verwerten. Alte Lebensmittelverpackungen können dann beispielsweise wieder zu einer Lebensmittelverpackung verarbeitet werden. Zudem ist es möglich, mehr Kunststoffarten sowie verschiedene Typen einer Kunststoffart zu identifizieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Erkennung von nahezu einhundert Prozent erreichbar ist. In Kooperation mit einem Unternehmen der optischen Industrie wurde aufbauend auf den Fluoreszenzmarkern eine Sortiertechnologie entwickelt, die mehrere Detektionstechnologien kombiniert. Eine Messung durch die Anlage ist möglich durch eine Tracer-Detektion, NIR-(Nahinfrarot-)Messung, Farbmessung und Bilderkennung (KI – Künstliche Intelligenz) sowie gegebenenfalls die Detektion einer Wassermarke. Die Anlage steht als Technikum für Versuche interessierter Akteure und Akteurinnen der Kreislaufwirtschaft in Freiburg zur Verfügung.

Quellen:

Ecologic Institut gemeinnützige GmbH (2022): Tracer Based Sorting | Plastik in der Umwelt [online]. Ecologic Institut gemeinnützige GmbH [abgerufen am: 26.10.2022], verfügbar unter: bmbf-plastik.de/de/taxonomy/term/162

EU-Recycling Magazin (2022b): Polysecure und Zeiss entwickeln neue Sortiertechnologie. In: EU-Recycling Magazin [abgerufen am: 26.10.2022], verfügbar unter: eu-recycling.com/Archive/34178

Das Projekt HolyGrail 1.0 lief von 2016 bis 2019 und untersuchte mit Projektmitgliedern der gesamten Wertschöpfungskette Kunststoffe, u. a. das Potenzial digitaler Wasserzeichen als Sortierungstechnologie. Dabei wird das Etikett oder die Oberfläche von Verpackungen mit einem nicht wahrnehmbaren optischen Code von mindestens ca. einem Quadratzentimeter mehrfach bedruckt bzw. geprägt. Farbkameras erkennen bzw. scannen den Code und können aufgrund der hinterlegten Eigenschaften eine spezifischere Sortierung im Vergleich zur klassischen Trennung vornehmen. Die digitale Markierung kann über die gesamte Fläche der Verpackung wiederholt aufgedruckt werden. So sind eine Lageunabhängigkeit sowie eine Verschmutzungs- und Beschädigungstoleranz gegeben. Durch die Zerkleinerung der Verpackungen wird das digitale Wasserzeichen gelöscht und ist für eine anschließende Sortierung der Flakes, die zumeist kleiner sind als ein Quadratzentimeter, nicht mehr nutzbar. Am Ende des Projektes wurde ein Proof-of-Concept vorgestellt und eine Test-Sortieranlage demonstriert. Das Projektvorhaben HolyGrail 2.0 greift die Erkenntnisse des Vorgängerprojekts auf und zielt auf eine Hochskalierung der Technologie auf Industrielevel ab. Aktuell laufen Untersuchungen an einer Pilotanlage. Eine entwickelte Detektoreinheit zur Sortierung von Verpackungsmaterial aus Kunststoffen und Faserverbundwerkstoffen erreichte eine durchschnittliche Detektionsrate von 99 Prozent, eine Aussortierungsrate von 96 Prozent und einen Reinheitsgrad der sortierten Fraktionen von 93 Prozent.

Quellen:

Knappe, F.; Reinhardt, J.; Kauertz, B.; Oetjen-Dehne, R.; Buschow, N.; Ritthoff, M.; Wilts, H. und Lehmann, M. (2021): Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.umweltbundesamt.de/publikationen/technische-potenzialanalyse-zur-steigerung-des

Digital Watermarks (2022): Validation of second prototype machine takes HolyGrail 2.0 one step closer to industrial scale (online). AIM - European Brands Association, 15.06.2022 (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.digitalwatermarks.eu/post/validation-of-second-prototype-machine-takes-holygrail-2-0-one-step-closer-to-industrial-scale

Eine beauftragte Studie hat ergeben, dass das mechanische Recycling von PE/PA-Verbunden nicht nur technisch möglich ist, sondern die Eigenschaften des entstehenden PE-Rezyklats durch den Verbund sogar positiv beeinflusst werden. Ein Versuch mit weiteren Verbunden wurde gestartet. In einem nächsten Schritt ist die Implementierung des Recyclings im industriellen Maßstab geplant.

Quelle:

Newsroom Kunststoffverpackungen (2021): BASF und Cyclos-HTP untersuchen mechanische Recyclingfähigkeit von PA/PE-Verbundfolien (online). IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V., 09.10.2021 (abgerufen am: 04.11.2022), verfügbar unter: newsroom.kunststoffverpackungen.de/2021/07/07/recyclingfaehigkeit-von-pa-pe-verbundfolien/

Die Rittec Umwelttechnik GmbH hat eine neue Technologie entwickelt, die Mischkunststoffe mit einem Anteil PET in deren Monomere zerlegt. Die PET-Monomere können der Produktion in Neuwarenqualität wieder zugeführt werden. Die Technologie entstand u. a. in enger Kooperation mit dem Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik der Universität Braunschweig. Im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsphase konnte nachgewiesen werden, dass im Vergleich zu einer PET-Neuproduktion aus Rohöl mehr als 45 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. Die patentierte revolPET®-Technologie zeichnet sich durch eine kontinuierliche Depolymerisation des Polyesterpolymers in die Grundbausteine Terephthalsäure (TA) und Monoethylenglykol (MEG) aus. Dies erfolgt durch eine Feststoff-Feststoff-Reaktion in einem Standardextruder, wobei die freiwerdende Reaktionsenergie direkt für die Beschleunigung der nachfolgenden Reaktionen genutzt wird. So können Prozesszeiten von unter einer Minute erreicht werden, in der 95 Prozent der PET-Polymere zerlegt werden. Die Reststoffe reagieren nicht während des Verfahrens und können nach dem Herauslösen des PET einer weiteren Verwertung zugeführt werden. Das Verfahren ist bereits bei mittelgroßen Kapazitäten wirtschaftlich einsetzbar und kann so an dezentral verfügbare Sekundärrohstoffströme angebunden werden.

Quellen:

RITTEC Umwelttechnik GmbH (2022): revolPET® Ein Kreislauf für Kunststoff (online). RITTEC Umwelttechnik GmbH (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.rittec.eu/loesungen/revolpet.html

Paschetag, M.; Scholl, S. und Eichert, C. (2022): Wie lösen wir das Recyclingproblem der Mehrschichtfolie? In: plastverarbeiter (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.plastverarbeiter.de/verarbeitungsverfahren/kunststoffrecycling/rezyklatherstellung-aus-multilayer-folien-und-tiefziehschalen-558.html

Ein weiteres patentiertes Verwertungsverfahren, das sogenannte Newcycling®-Verfahren verwertet Mischkunststoffe und Mehrschichtverpackungen (Multilayer-Verpackungen) und stellt daraus sortenreine Granulate an LDPE und PA mit ähnlichen Eigenschaften primärer Kunststoffe her. Dazu werden die angelieferten Ballen aus der Haushalts- sowie Gewerbesammlung aufgelöst und zerkleinert, die Kunststoffflakes gewaschen und über die Dichte getrennt. In einem Lösemittelbad werden die Kunststoffe dann selektiv gelöst. Es folgt ein mehrstufiger Prozess, durch den die flüssigen und festen Bestandteile getrennt, das Polymer gereinigt und das Lösemittel entfernt wird. Letzteres wird gereinigt und kann dem Newcycling®-Prozess erneut zugeführt werden. Ziel des Unternehmens ist es dabei, die Produktpalette von den derzeit hergestellten LDPE- und PA-Regranulaten um weitere Zielpolymere wie beispielsweise PP und PVC zu erweitern.

Quelle:

APK AG (2022): Newcycling® - wie aus Verpackungsabfällen hochwertige Kunststoffgranulate werden [online]. APK AG, 07.06.2021 [abgerufen am: 26.10.2022], verfügbar unter: www.apk-ag.de/newcycling/prozess/

Chemisches Recyclingverfahren (Hydrolyse), das eine vollständige Rückgewinnung des Polyol aus Polyurethan-Schaummatratzen ermöglicht. Die resultierenden Rezyklate sind in Qualität und Leistung der Neuware ähnlich. Recycelte Polyole wurden bereits in Produkten eines Weichschaummatratzen-Herstellers erprobt.

Quelle:

Evonik Industries AG (2021a): Evonik entwickelt gemeinsam mit The Vita Group ein effizientes Verfahren zum Recycling von Matratzen (online). Evonik Industries AG, 11.11.2021 (abgerufen am: 31.10.2022), verfügbar unter: corporate.evonik.com/de/presse/pressemitteilungen/speciality-additives/evonik-entwickelt-gemeinsam-mit-the-vita-group-ein-effizientes-verfahren-zum-recycling-von-matratzen-165404.html

Einige Enzyme besitzen die Fähigkeit, Kunststoffe zu zersetzen. Im Jahr 2012 wurde in Japan das Enzym LCC (Leaf-Branch Compost Cutinase) auf einem Komposthaufen entdeckt. Es gehört zu den polyesterspaltenden Hydrolasen und kann PET in seine Bestandteile Terephthalsäure (TA) und Monoethylenglykol (MEG) zersetzen. Die Forschung und Entwicklung nahmen die Forschungsergebnisse auf und suchten beziehungsweise untersuchten weitere polyesterspaltende Hydrolasen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Institut für Analytische Chemie der Universität Leipzig konnten sieben weitere Enzyme identifizieren, die amorphes PET zersetzen können. Eines der Enzyme, PHL7, zersetzte 90 Prozent einer festgelegten Menge an PET innerhalb von 16 Stunden. Im Vergleich konnte das Enzym LCC bei gleichen Bedingungen nur 45 Prozent des PET abbauen. Der Unterschied liegt in einem Bauteil des Enzyms. Beim Enzym LCC ist eine Stelle durch die Aminosäure Phenylalanin besetzt, während beim Enzym PHL7 diese Stelle mit der Aminosäure Leucin ausgefüllt ist. Die Vorteile des enzymatischen Recyclings sind die energiearmen Verwertungsbedingungen, die eine wässrige Lösung und Temperaturen von 65 bis 70 °C benötigen. Weitere Forschungsarbeiten untersuchen die Übertragbarkeit der biologischen Abbaubarkeit von amorphem PET (z. B. Obstschalen) auf gestrecktes PET (z. B. Getränkeflaschen).

Quellen:

Schick, B. (2022): Neu entdecktes Enzym zersetzt PET in Rekordzeit. In: Kunststoff Magazin (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.kunststoff-magazin.de/zerkleinerung-recycling/neu-entdecktes-enzym-zersetzt-pet-in-rekordzeit.htm

Das sogenannte Tracer-Based-Sorting (TBS) ermöglicht es, Kunststoffverpackungen unabhängig von Form, Farbe und Verschmutzung zu trennen und gezielt für den ursprünglichen Verwendungszweck zu verwerten. Alte Lebensmittelverpackungen können dann beispielsweise wieder zu einer Lebensmittelverpackung verarbeitet werden. Zudem ist es möglich, mehr Kunststoffarten sowie verschiedene Typen einer Kunststoffart zu identifizieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Erkennung von nahezu einhundert Prozent erreichbar ist. In Kooperation mit einem Unternehmen der optischen Industrie wurde aufbauend auf den Fluoreszenzmarkern eine Sortiertechnologie entwickelt, die mehrere Detektionstechnologien kombiniert. Eine Messung durch die Anlage ist möglich durch eine Tracer-Detektion, NIR-(Nahinfrarot-)Messung, Farbmessung und Bilderkennung (KI – Künstliche Intelligenz) sowie gegebenenfalls die Detektion einer Wassermarke. Die Anlage steht als Technikum für Versuche interessierter Akteure und Akteurinnen der Kreislaufwirtschaft in Freiburg zur Verfügung.

Quellen:

Ecologic Institut gemeinnützige GmbH (2022): Tracer Based Sorting | Plastik in der Umwelt [online]. Ecologic Institut gemeinnützige GmbH [abgerufen am: 26.10.2022], verfügbar unter: bmbf-plastik.de/de/taxonomy/term/162

EU-Recycling Magazin (2022b): Polysecure und Zeiss entwickeln neue Sortiertechnologie. In: EU-Recycling Magazin [abgerufen am: 26.10.2022], verfügbar unter: eu-recycling.com/Archive/34178

Das Projekt HolyGrail 1.0 lief von 2016 bis 2019 und untersuchte mit Projektmitgliedern der gesamten Wertschöpfungskette Kunststoffe, u. a. das Potenzial digitaler Wasserzeichen als Sortierungstechnologie. Dabei wird das Etikett oder die Oberfläche von Verpackungen mit einem nicht wahrnehmbaren optischen Code von mindestens ca. einem Quadratzentimeter mehrfach bedruckt bzw. geprägt. Farbkameras erkennen bzw. scannen den Code und können aufgrund der hinterlegten Eigenschaften eine spezifischere Sortierung im Vergleich zur klassischen Trennung vornehmen. Die digitale Markierung kann über die gesamte Fläche der Verpackung wiederholt aufgedruckt werden. So sind eine Lageunabhängigkeit sowie eine Verschmutzungs- und Beschädigungstoleranz gegeben. Durch die Zerkleinerung der Verpackungen wird das digitale Wasserzeichen gelöscht und ist für eine anschließende Sortierung der Flakes, die zumeist kleiner sind als ein Quadratzentimeter, nicht mehr nutzbar. Am Ende des Projektes wurde ein Proof-of-Concept vorgestellt und eine Test-Sortieranlage demonstriert. Das Projektvorhaben HolyGrail 2.0 greift die Erkenntnisse des Vorgängerprojekts auf und zielt auf eine Hochskalierung der Technologie auf Industrielevel ab. Aktuell laufen Untersuchungen an einer Pilotanlage. Eine entwickelte Detektoreinheit zur Sortierung von Verpackungsmaterial aus Kunststoffen und Faserverbundwerkstoffen erreichte eine durchschnittliche Detektionsrate von 99 Prozent, eine Aussortierungsrate von 96 Prozent und einen Reinheitsgrad der sortierten Fraktionen von 93 Prozent.

Quellen:

Knappe, F.; Reinhardt, J.; Kauertz, B.; Oetjen-Dehne, R.; Buschow, N.; Ritthoff, M.; Wilts, H. und Lehmann, M. (2021): Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.umweltbundesamt.de/publikationen/technische-potenzialanalyse-zur-steigerung-des

Digital Watermarks (2022): Validation of second prototype machine takes HolyGrail 2.0 one step closer to industrial scale (online). AIM - European Brands Association, 15.06.2022 (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.digitalwatermarks.eu/post/validation-of-second-prototype-machine-takes-holygrail-2-0-one-step-closer-to-industrial-scale

Eine beauftragte Studie hat ergeben, dass das mechanische Recycling von PE/PA-Verbunden nicht nur technisch möglich ist, sondern die Eigenschaften des entstehenden PE-Rezyklats durch den Verbund sogar positiv beeinflusst werden. Ein Versuch mit weiteren Verbunden wurde gestartet. In einem nächsten Schritt ist die Implementierung des Recyclings im industriellen Maßstab geplant.

Quelle:

Newsroom Kunststoffverpackungen (2021): BASF und Cyclos-HTP untersuchen mechanische Recyclingfähigkeit von PA/PE-Verbundfolien (online). IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V., 09.10.2021 (abgerufen am: 04.11.2022), verfügbar unter: newsroom.kunststoffverpackungen.de/2021/07/07/recyclingfaehigkeit-von-pa-pe-verbundfolien/

Die Rittec Umwelttechnik GmbH hat eine neue Technologie entwickelt, die Mischkunststoffe mit einem Anteil PET in deren Monomere zerlegt. Die PET-Monomere können der Produktion in Neuwarenqualität wieder zugeführt werden. Die Technologie entstand u. a. in enger Kooperation mit dem Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik der Universität Braunschweig. Im Rahmen der Forschungs- und Entwicklungsphase konnte nachgewiesen werden, dass im Vergleich zu einer PET-Neuproduktion aus Rohöl mehr als 45 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. Die patentierte revolPET®-Technologie zeichnet sich durch eine kontinuierliche Depolymerisation des Polyesterpolymers in die Grundbausteine Terephthalsäure (TA) und Monoethylenglykol (MEG) aus. Dies erfolgt durch eine Feststoff-Feststoff-Reaktion in einem Standardextruder, wobei die freiwerdende Reaktionsenergie direkt für die Beschleunigung der nachfolgenden Reaktionen genutzt wird. So können Prozesszeiten von unter einer Minute erreicht werden, in der 95 Prozent der PET-Polymere zerlegt werden. Die Reststoffe reagieren nicht während des Verfahrens und können nach dem Herauslösen des PET einer weiteren Verwertung zugeführt werden. Das Verfahren ist bereits bei mittelgroßen Kapazitäten wirtschaftlich einsetzbar und kann so an dezentral verfügbare Sekundärrohstoffströme angebunden werden.

Quellen:

RITTEC Umwelttechnik GmbH (2022): revolPET® Ein Kreislauf für Kunststoff (online). RITTEC Umwelttechnik GmbH (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.rittec.eu/loesungen/revolpet.html

Paschetag, M.; Scholl, S. und Eichert, C. (2022): Wie lösen wir das Recyclingproblem der Mehrschichtfolie? In: plastverarbeiter (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.plastverarbeiter.de/verarbeitungsverfahren/kunststoffrecycling/rezyklatherstellung-aus-multilayer-folien-und-tiefziehschalen-558.html

Ein weiteres patentiertes Verwertungsverfahren, das sogenannte Newcycling®-Verfahren verwertet Mischkunststoffe und Mehrschichtverpackungen (Multilayer-Verpackungen) und stellt daraus sortenreine Granulate an LDPE und PA mit ähnlichen Eigenschaften primärer Kunststoffe her. Dazu werden die angelieferten Ballen aus der Haushalts- sowie Gewerbesammlung aufgelöst und zerkleinert, die Kunststoffflakes gewaschen und über die Dichte getrennt. In einem Lösemittelbad werden die Kunststoffe dann selektiv gelöst. Es folgt ein mehrstufiger Prozess, durch den die flüssigen und festen Bestandteile getrennt, das Polymer gereinigt und das Lösemittel entfernt wird. Letzteres wird gereinigt und kann dem Newcycling®-Prozess erneut zugeführt werden. Ziel des Unternehmens ist es dabei, die Produktpalette von den derzeit hergestellten LDPE- und PA-Regranulaten um weitere Zielpolymere wie beispielsweise PP und PVC zu erweitern.

Quelle:

APK AG (2022): Newcycling® - wie aus Verpackungsabfällen hochwertige Kunststoffgranulate werden [online]. APK AG, 07.06.2021 [abgerufen am: 26.10.2022], verfügbar unter: www.apk-ag.de/newcycling/prozess/

Chemisches Recyclingverfahren (Hydrolyse), das eine vollständige Rückgewinnung des Polyol aus Polyurethan-Schaummatratzen ermöglicht. Die resultierenden Rezyklate sind in Qualität und Leistung der Neuware ähnlich. Recycelte Polyole wurden bereits in Produkten eines Weichschaummatratzen-Herstellers erprobt.

Quelle:

Evonik Industries AG (2021a): Evonik entwickelt gemeinsam mit The Vita Group ein effizientes Verfahren zum Recycling von Matratzen (online). Evonik Industries AG, 11.11.2021 (abgerufen am: 31.10.2022), verfügbar unter: corporate.evonik.com/de/presse/pressemitteilungen/speciality-additives/evonik-entwickelt-gemeinsam-mit-the-vita-group-ein-effizientes-verfahren-zum-recycling-von-matratzen-165404.html

Einige Enzyme besitzen die Fähigkeit, Kunststoffe zu zersetzen. Im Jahr 2012 wurde in Japan das Enzym LCC (Leaf-Branch Compost Cutinase) auf einem Komposthaufen entdeckt. Es gehört zu den polyesterspaltenden Hydrolasen und kann PET in seine Bestandteile Terephthalsäure (TA) und Monoethylenglykol (MEG) zersetzen. Die Forschung und Entwicklung nahmen die Forschungsergebnisse auf und suchten beziehungsweise untersuchten weitere polyesterspaltende Hydrolasen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Institut für Analytische Chemie der Universität Leipzig konnten sieben weitere Enzyme identifizieren, die amorphes PET zersetzen können. Eines der Enzyme, PHL7, zersetzte 90 Prozent einer festgelegten Menge an PET innerhalb von 16 Stunden. Im Vergleich konnte das Enzym LCC bei gleichen Bedingungen nur 45 Prozent des PET abbauen. Der Unterschied liegt in einem Bauteil des Enzyms. Beim Enzym LCC ist eine Stelle durch die Aminosäure Phenylalanin besetzt, während beim Enzym PHL7 diese Stelle mit der Aminosäure Leucin ausgefüllt ist. Die Vorteile des enzymatischen Recyclings sind die energiearmen Verwertungsbedingungen, die eine wässrige Lösung und Temperaturen von 65 bis 70 °C benötigen. Weitere Forschungsarbeiten untersuchen die Übertragbarkeit der biologischen Abbaubarkeit von amorphem PET (z. B. Obstschalen) auf gestrecktes PET (z. B. Getränkeflaschen).

Quellen:

Schick, B. (2022): Neu entdecktes Enzym zersetzt PET in Rekordzeit. In: Kunststoff Magazin (abgerufen am: 26.10.2022), verfügbar unter: www.kunststoff-magazin.de/zerkleinerung-recycling/neu-entdecktes-enzym-zersetzt-pet-in-rekordzeit.htm

Bei Fragen zum Thema „Kunststoffrecycling“ helfen wir Ihnen gerne weiter.

Tel.: +49 (0)30 2759506-505

E-Mail: zre-industrie@vdi.de