- DE

- EN

Nach Angaben des Umweltbundesamts entfielen etwa 44 Prozent des Endenergiebedarfs in Deutschland im Jahr 2020 auf die Sektoren Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, wobei der größte Anteil davon zur Erzeugung von Wärme genutzt wird*

Umweltbundesamt (2022): Energieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren (online) - Entwicklung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren und Energieträgern, 25.03.2022, (abgerufen am: 04.05.2022).

. Eine erhebliche Menge der erzeugten Wärme geht als ungenutzte Abwärme verloren.

Durch die Nicht-Nutzung der Abwärme wird ein enormes Potenzial zur Schonung von Ressourcen verschenkt. Denn durch eine effiziente Abwärmenutzung könnten Unternehmen in Deutschland Energie sparen und damit rund 5 Mrd. Euro jedes Jahr erwirtschaften*

Deutsche Energie-Agentur GmbH (2017): Abwärme nutzen - praxiserprobt und wirtschaftlich, Berlin, (abgerufen am: 17.05.2022).

. Die Nutzung von überschüssiger Prozesswärme trägt somit nicht nur zum Klima- und Umweltschutz bei, sondern erhöht zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

© VDI ZREIn der Industrie entsteht durch unterschiedliche Prozesse Abwärme. Bei nahezu allen thermischen und mechanischen Prozessen wird Energie in Form von Wärme freigesetzt.

© VDI ZREIn der Industrie entsteht durch unterschiedliche Prozesse Abwärme. Bei nahezu allen thermischen und mechanischen Prozessen wird Energie in Form von Wärme freigesetzt.

Potenziell ungenutzte Abwärme findet sich in unterschiedlichen Bereichen.

Typische Quellen für relevante Mengen an Abwärme sind*

Deutsche Energie-Agentur GmbH (2015): Erfolgreiche Abwärmenutzung im Unternehmen (online) - Energieeffizienzpotenziale erkennen und erschließen, (abgerufen am: 17.05.2022).

*

Bayerische Staatsregierung (2019): Energie-Atlas Bayern (online), (abgerufen am: 17.05.2022).

:

Abwärme wird entweder direkt an ein Trägermedium wie Wasser oder Luft abgegeben oder gelangt in Form von Wärmestrahlung in die Umwelt.

Erste Priorität sollte stets die Vermeidung von Abwärme haben. Durch geringere Mengen an Abwärme im Prozess wird eine höhere Energieeffizienz erreicht. Außerdem ist die Nutzung von Abwärme stets mit planerischem und technischem Aufwand verbunden und verursacht zusätzlichen Investitionsbedarf und Betriebskosten. Eine vollständige Vermeidung von Energieverlusten durch Abwärme ist zwar in der Regel nicht möglich. Jedoch können durch bestimmte Maßnahmen ungewollte Wärmequellen stark reduziert werden. Hierzu zählen eine intelligente Prozess- und Verfahrensgestaltung, entsprechende Anlagen- und Gebäudetechnik mit hoher Energieeffizienz sowie eine bestmögliche Wärmedämmung.

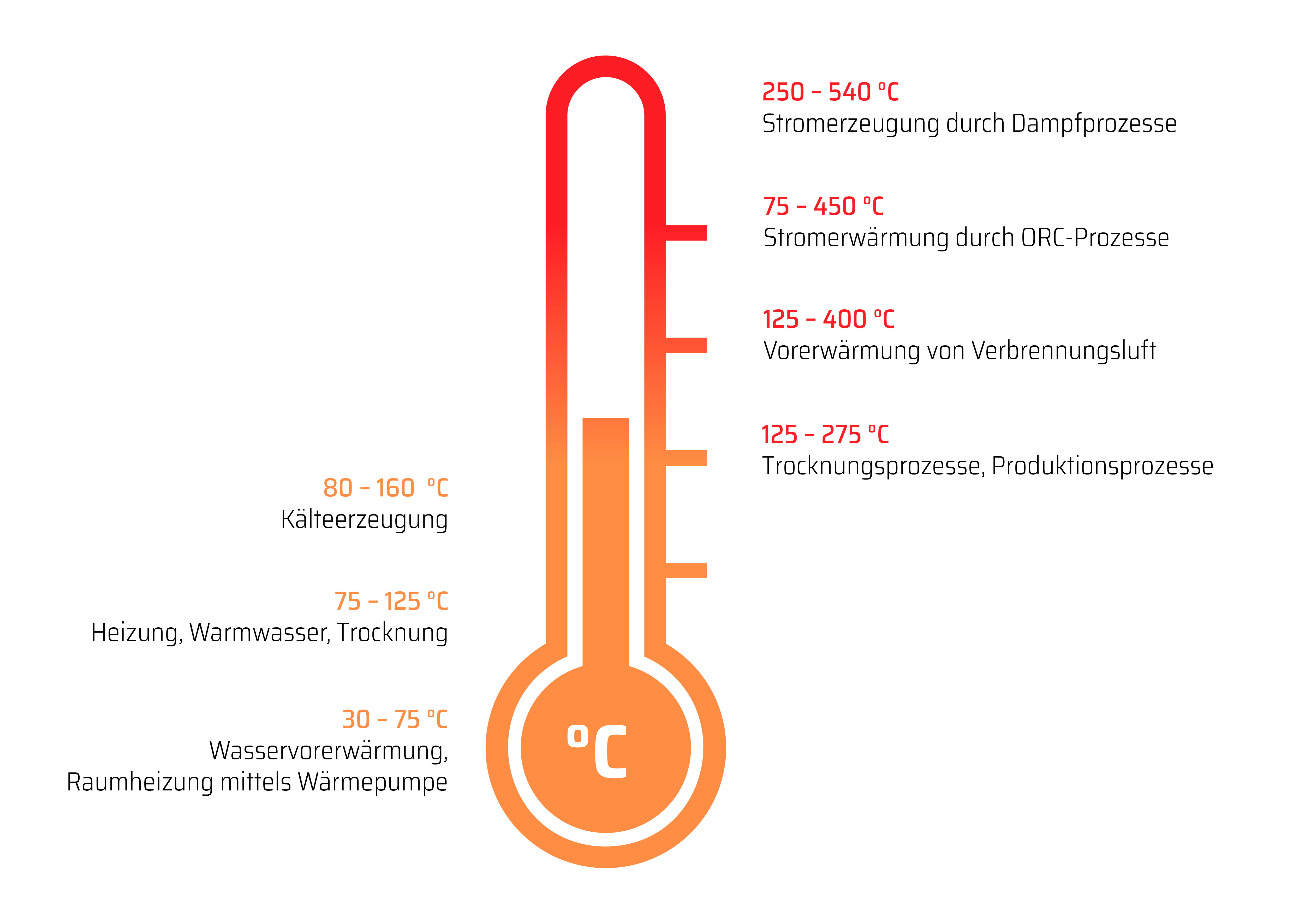

Abwärme kann in unterschiedlichen Prozessen Anwendung finden. In welcher Weise die überschüssige Wärmeenergie genutzt werden kann, ist stark abhängig von der vorherrschenden Temperatur der Abwärmequelle. Anzustreben ist die vollständige Ausnutzung des Temperaturniveaus durch Auswahl einer Wärmesenke mit möglichst hohem Temperaturbedarf. Außerdem ist es möglich, die Temperatur im Wärmemedium mithilfe von Wärmepumpen zu erhöhen*

Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz (2017): Praxisleitfaden (online) - Abwärmenutzung in Unternehmen.

. Wird Abwärme mit hoher Temperatur beispielsweise im ORC-Prozess (Organic-Rankine-Cycle) genutzt, um Strom zu erzeugen, kann die restliche Abwärme auf niedrigerem Temperaturniveau wiederum zur Wasservorerwärmung und für Raumwärme dienen. Bei dieser Kaskadierung der Abwärme wird das Nutzungspotenzial optimal ausgeschöpft*

VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH (2014): Stromerzeugung aus industrieller Abwärme (online).

.

Bevor über die Weitergabe von Abwärme an Dritte nachgedacht wird, sollte immer zuerst die Eigennutzung in Erwägung gezogen werden. Zumeist ist die innerbetriebliche Nutzung mit geringerem Aufwand und niedrigeren Investitionen verbunden. Abweichungen vom Regelfall können sich in Einzelfällen natürlich ergeben, weshalb eine ganzheitliche Betrachtung des möglichen Szenarios zur Abwärmenutzung stets empfehlenswert ist.

Um Abwärme innerbetrieblich optimal nutzen zu können, ist zunächst eine Bestandsaufnahme erforderlich. Dabei werden die vorhandenen Wärmequellen und -senken, die Temperaturniveaus, die Wärmemenge, das Transportmedium sowie die zeitliche Verfügbarkeit und der zeitliche Bedarf ermittelt. Abhängig von den Ergebnissen der Bestandsaufnahme bieten sich unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten der Abwärme. Die Praxiserfahrung zeigt, dass im Bereich der industriellen Abwärmenutzung häufig Energieeinsparungen im zweistelligen Prozentbereich erzielt werden können*

Deutsche Energie-Agentur GmbH (2017): Abwärme nutzen - praxiserprobt und wirtschaftlich, Berlin, (abgerufen am: 17.05.2022).

.

© in Anlehnung an: Deutsche Energie-Agentur GmbH (2015): Erfolgreiche Abwärmenutzung im Unternehmen (online) - Energieeffizienzpotenziale erkennen und erschließen, S. 4 - 6. Nutzungsmöglichkeiten von Abwärme.

© in Anlehnung an: Deutsche Energie-Agentur GmbH (2015): Erfolgreiche Abwärmenutzung im Unternehmen (online) - Energieeffizienzpotenziale erkennen und erschließen, S. 4 - 6. Nutzungsmöglichkeiten von Abwärme.

Neben der direkten Weiternutzung der Wärme kann die Energie auch eingesetzt werden, um Kälte oder elektrischen Strom zu erzeugen. Eine Absorptionskältemaschine mit einer Leistungszahl von 0,6 – 0,75 kann aus 20 kW Abwärmeleistung eine Kälteleistung von 12 bis 15 kW generieren. Aus 500 kW Abwärmeleistung kann mithilfe einer ORC-Anlage mit 10 Prozent Wirkungsgrad eine elektrische Leistung von 50 kW erzeugt werden*

Deutsche Energie-Agentur GmbH (2015): Erfolgreiche Abwärmenutzung im Unternehmen (online) - Energieeffizienzpotenziale erkennen und erschließen, (abgerufen am: 17.05.2022), S. 5.

. Das ORC-Verfahren kommt dabei schon mit niedrigen Temperaturen der Abwärme ab 70 °C aus, um aus der enthaltenen nutzbaren Energie (Exergie) Strom zu generieren.

Sind die Potenziale der Abwärmenutzung im eigenen Unternehmen ausgeschöpft, bietet sich die Weiterleitung der überschüssigen Wärmeenergie an ein anderes Unternehmen in der näheren Umgebung an.

Um eine außerbetriebliche Abwärmenutzung planen und umsetzen zu können, müssen genaue Informationen zu Energiemengen, zeitlichen Schwankungen und der Ausfallsicherheit der Wärmequelle vorhanden sein. Die Bedarfe des potenziellen Wärmeabnehmers können dann mit dem Wärmeangebot des kooperierenden Unternehmens abgeglichen werden. Um einen optimalen Wärmeaustausch zwischen Unternehmen zu gewährleisten, sollten folgende Bedingungen, die sich aus Erfahrungswerten ableiten, erfüllt werden*

McKenna, R. & Fichtner, W., Hg. (2011): Tagungsband des VDI-Expertenforums - Energieeffizienz in den Städten und der Industrie von morgen, Karlsruhe, KIT Scientific Publishing, S. 122 f.

:

Ein Risiko für das abnehmende Unternehmen stellt die zwischenbetriebliche Abhängigkeit dar. Kann das liefernde Unternehmen die geforderte Stabilität der abzugebenden Wärmemenge versichern, lässt sich dieses Risiko jedoch minimieren. Ist die Wärmelieferung für das beziehende Unternehmen von essenzieller Bedeutung, bietet es sich an, eine Ersatzwärmequelle als Reserve für unvorhersehbare Fälle vorzuhalten.

Um den Austausch von überschüssiger Wärmeenergie zwischen Unternehmen zu erleichtern, ist in Thüringen im Rahmen eines Projektes der Thüringer Energie- und Green-Tech-Agentur (ThEGA) ein Abwärmekataster erstellt worden*

Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (2019): Abwärme besser nutzen in Thüringen (online).

. Darin sind die jeweiligen Abwärmequellen mit Angaben zu Art und Menge der möglichen Energielieferungen dargestellt. Dieses Projekt zeigt beispielhaft auf, wie eine Datenbank aussehen kann, in der sich Unternehmen über mögliche Wärmezuliefernde und -abnehmende informieren können.

Sollte keine Möglichkeit zur direkten Abgabe von überschüssiger Wärmeenergie an umliegende Unternehmen bestehen, kann die Einspeisung in ein vorhandenes Fern- oder Nahwärmenetz eine Alternative darstellen.

Fernwärme bezeichnet im Allgemeinen die Versorgung von Gebäuden mit Wärme mittels Weiterleitung vom erzeugenden Unternehmen oder von der Sammelstelle zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Unter Nahwärme wird die örtliche Vernetzung von einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen oder kleinen Wohn- und Gewerbegebieten mit unabhängiger Wärmeerzeugung verstanden. Die technisch und juristisch korrekte Bezeichnung ist jedoch in jedem der genannten Fälle die Fernwärme*

Pichlmeier, F. (2018): Ressourceneffizienzpotenziale von Gewerbegebieten, Berlin. VDI ZRE Publikationen: Kurzanalyse. 22.

.

Wärmenetze sind zumeist mit zentralen Wärmespeichern ausgestattet und bieten daher den Vorteil, Schwankungen der eingespeisten Energiemengen ausgleichen zu können. Dadurch wird den Abnehmern eine konstante Wärmeentnahme ermöglicht und die Versorgungssicherheit gewährleistet. Auch kann durch Speichersysteme die Volllaststundenanzahl erhöht und somit die Effizienz des Systems gesteigert werden*

Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (2019): Abwärme besser nutzen in Thüringen (online), S. 44.

.

Die Einspeisung kann prinzipiell im Vor- oder auch im Rücklauf geschehen. Es sind jedoch, je nach gewählter Einspeisestelle, unterschiedliche Mindesttemperaturen zu erfüllen. Im Fernwärmenetz sind Vorlauftemperaturen von 80 bis 140 °C üblich. Die Rücklauftemperaturen liegen zumeist etwa 30 bis 40 °C darunter. Die benötigten Temperaturen in Nahwärmenetzen sind mit 70 bis 90 °C im Vorlauf und 50 bis 55 °C im Rücklauf deutlich niedriger*

Pichlmeier, F. (2018): Ressourceneffizienzpotenziale von Gewerbegebieten, Berlin. VDI ZRE Publikationen: Kurzanalyse. 22, S. 40.

.

Sollen regenerative Energien zur Wärmeerzeugung genutzt und in ein Wärmenetz eingespeist werden, bieten Niedertemperatur-Wärmenetze eine praktikable Lösung. Die dort erreichten Temperaturen von zumeist maximal 70 °C passen beispielsweise sehr gut zum Wärmeprofil von Solarkollektoranlagen. Darüber hinaus können durch den geringeren Temperaturunterschied zwischen Wärmenetz und Umgebung die Übertragungsverluste verringert werden. Zudem ist die Einspeisung für die einzelnen angeschlossenen Wärmelieferanten durch das niedrigere Temperaturniveau erleichtert. Mithilfe von Zwischenspeichern (bspw. große Saisonspeicher) im Wärmenetz können auch hier Schwankungen in der Einspeisung ausgeglichen und eine bessere Abdeckung des Bedarfes sichergestellt werden. Bisher sind Niedertemperatur-Wärmenetze in Deutschland noch nicht sonderlich verbreitet. In Dänemark hat sich hingegen die Nutzung solcher Netze bereits etabliert*

Schneller, A., Frank, L., & Töpfer, K. (2017): Wärmenetze 4.0 im Kontext der Wärmewende (online) - Analyse der Regelungs- und Förderlandschaft innovativer Wärmenetzsysteme, S. 8 f.

.

In innovativen Wärmenetzen (Wärmenetze 4.0) auf Niedertemperaturniveau speisen gewöhnlich mehrere regenerative Wärmeerzeuger in Kombination in das Netz ein. Dadurch wird die teils stark schwankende Erzeugung der Wärmeanlagen ausgeglichen und den Abnehmern steht eine kontinuierliche und gesicherte Menge an Wärmeenergie zur Verfügung*

https://www.adelphi.de/de/publikation/w%C3%A4rmenetze-40-im-kontext-der-w%C3%A4rmewende" text="Schneller,

- Analyse der Regelungs- und Förderlandschaft innovativer Wärmenetzsysteme, S. 11." hover_text="*" target="_blank"].

Die Abnahme von überschüssiger Wärmeenergie muss nicht zwangsläufig innerhalb des Industrie- oder Gewerbegebiets geschehen. Neben Unternehmen bieten sich auch Gebäude aus nahegelegenen Wohngebieten als Wärmesenke an. Entsprechend des zur Verfügung stehenden Temperaturniveaus kann das Netz dabei als Fern-, Nah- oder Niedertemperatur-Wärmenetz geplant werden. Wärmepumpen sind beispielsweise eine bewährte Technologie, um Energie aus Niedertemperaturnetzen im Gebäude auf ein höheres Temperaturniveau zu heben und somit besser nutzbar zu machen.

Mit der Nutzung von Wärmeverbünden ergeben sich zahlreiche Chancen für alle Beteiligten*

Pichlmeier, F. (2018): Ressourceneffizienzpotenziale von Gewerbegebieten, Berlin. VDI ZRE Publikationen: Kurzanalyse. 22, S. 62.

:

Folgende Aspekte sind bei der Planung und Umsetzung eines Wärmenetzes mit industrieller Abwärme zu beachten*

Pichlmeier, F. (2018): Ressourceneffizienzpotenziale von Gewerbegebieten, Berlin. VDI ZRE Publikationen: Kurzanalyse. 22, S. 62.

:

Hinzu kommen technische Beschränkungen bei der Planung und Umsetzung von Wärmenetzen mit dezentraler Einspeisung. Die Integration einer Wärmequelle in ein leitungsgebundenes Verteilnetz gestaltet sich grundlegend anders, als eine Stromquelle ins Stromversorgungsnetz einzubinden. Da der Energietransport im Wärmeverteilnetz auf Strömung basiert, die von Pumpen erzeugt wird, ist eine Veränderung der transportierten Wärmemenge nur in geringem Ausmaß möglich. Das Netz muss zudem bestimmte hydraulische Gegebenheiten erfüllen, weshalb eine Einspeisung größerer Wärmemengen nicht an jedem Punkt des Netzes möglich ist. Durch intelligente Regelmechanismen kann die Einspeisung den Anforderungen nach optimal gesteuert werden. In bestehenden Wärmenetzen sind daher technische Anschlussbedingungen festgelegt, durch deren Einhaltung die Funktionalität der Netze sichergestellt werden soll*

Schneller, A., Frank, L., & Töpfer, K. (2017): Wärmenetze 4.0 im Kontext der Wärmewende (online) - Analyse der Regelungs- und Förderlandschaft innovativer Wärmenetzsysteme, S. 17.

.

Bedingt durch den hohen organisatorischen Aufwand und die rechtlichen Anforderungen wurden in Deutschland bisher nur wenige Projekte in diesem Bereich realisiert*

Pichlmeier, F. (2018): Ressourceneffizienzpotenziale von Gewerbegebieten, Berlin. VDI ZRE Publikationen: Kurzanalyse. 22, S. 62 f.

. Neue Förderprogramme zur finanziellen Unterstützung von Abwärmenutzung und zu Niedertemperaturwärmenetzen (Wärmenetze 4.0) bieten allerdings attraktive Anreize für Unternehmen und kommunale Betriebe, in dieser Richtung tätig zu werden*

Deutsche Energie-Agentur GmbH (2017): Abwärme nutzen - praxiserprobt und wirtschaftlich, Berlin, (abgerufen am: 17.05.2022).

.

Da Rohre zur Weiterleitung von Wärme in der Regel zu großen Teilen auf Grundstücken verlegt werden, die der entsprechenden Kommune gehören, muss für die Verlegung und den Betrieb der Leitungen vom Wärmelieferanten eine Genehmigung bei der jeweiligen Kommunalverwaltung eingeholt werden. Für größere Wärmenetze wird meist ein Gestattungs- oder Wegenutzungsvertrag abgeschlossen. Die Kommunen sind von Rechtswegen aus dazu verpflichtet, die Vergabe der Wegerechte diskriminierungsfrei sicherzustellen*

Schneller, A., Frank, L., & Töpfer, K. (2017): Wärmenetze 4.0 im Kontext der Wärmewende (online) - Analyse der Regelungs- und Förderlandschaft innovativer Wärmenetzsysteme, S. 22.

.

Als Medium zur Übertragung von Energie dient in Wärmenetzen meist Wasser bzw. Wasserdampf, da es als frei von umweltschädlichen Auswirkungen angesehen wird*

Bruns, E.; Futterlieb, M. und Ohlhorst, D. & Wenzel, B. (2012): Netze als Rückgrat der Energiewende - Hemmnisse für die Integration erneuerbarer Energien in Strom-, Gas- und Wärmenetze, Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin, ISBN 978-3-7983-2471-8.

. Da zudem die Leitungen meist unter der Erde verlegt werden, sind nur selten Umwelt- und Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung zu beobachten*

Bruns, E.; Futterlieb, M. und Ohlhorst, D. & Wenzel, B. (2012): Netze als Rückgrat der Energiewende - Hemmnisse für die Integration erneuerbarer Energien in Strom-, Gas- und Wärmenetze, Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin, ISBN 978-3-7983-2471-8.

. Außerdem liegt es im wirtschaftlichen Interesse des Wärmenetzbetreibers, die Verluste möglichst gering zu halten und daher eine entsprechende Isolierung der Rohre sicherzustellen. Der Erwärmung des Erdreiches und damit einhergehender Umwelteinwirkungen wird somit vorgebeugt. Da jedoch der Erdaushub umweltschädliche Auswirkungen haben kann, ist dieser genehmigungspflichtig. Auch ist es denkbar, dass zur Verlegung der geplanten Rohrleitungen Bäume gefällt werden müssen, wofür ebenfalls ein Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt werden muss.

Wärmenetze mit einer Länge von weniger als fünf Kilometern fallen normalerweise in den Geltungsbereich des Bebauungsplans. Sowohl Umweltverträglichkeitsprüfung als auch Planfeststellungs- oder Genehmigungsverfahren sind in diesem Falle nicht erforderlich*

Schneller, A., Frank, L., & Töpfer, K. (2017): Wärmenetze 4.0 im Kontext der Wärmewende (online) - Analyse der Regelungs- und Förderlandschaft innovativer Wärmenetzsysteme, S. 23.

. Für größere Wärmenetze können die genannten Prüfungs- und Genehmigungsverfahren durchaus erforderlich sein. Die Notwendigkeit dazu sollte in jedem Fall in der Vorplanung geprüft werden.

Durch die Nutzung von eigener oder fremder Abwärme im Unternehmen können eventuelle Investitionen zur Erweiterung oder Erneuerung von Energieerzeugungsanlagen entfallen. Zudem bietet die Abwärmenutzung, wie zuvor beschrieben, ein hohes Potenzial zur Energieeinsparung und dadurch auch hohe Kapitalrenditen mit entsprechend kurzen Amortisationszeiten*

Deutsche Energie-Agentur GmbH (2015): Erfolgreiche Abwärmenutzung im Unternehmen (online) - Energieeffizienzpotenziale erkennen und erschließen, (abgerufen am: 17.05.2022).

. Wird Abwärme effektiv abgeführt, kann sich der Bedarf zur Prozesskühlung verringern und ggf. Investitionen für Kühlanlagen entfallen.

Wird überschüssige Abwärme an Dritte abgegeben, erhält der wärmeliefernde Betrieb dafür eine Vergütung. Bei der direkten Weiterleitung an ein Unternehmen werden Angebot und Abnahme vertraglich mit diesem geregelt. Bei der Einleitung in ein Fernwärmenetz kann die Vergütung bspw. durch den Netzbetreiber erfolgen*

Schneller, A., Frank, L., & Töpfer, K. (2017): Wärmenetze 4.0 im Kontext der Wärmewende (online) - Analyse der Regelungs- und Förderlandschaft innovativer Wärmenetzsysteme, S. 14 ff.

. Somit werden zusätzliche Umsätze generiert und zuvor ungenutzte Einkommensquellen erschlossen. Bei der Planung von Projekten zur Abwärme-Weiterleitung an Dritte werden zur ersten Abschätzung der Wirtschaftlichkeit zwei Parameter genutzt*

McKenna, R. & Fichtner, W., Hg. (2011): Tagungsband des VDI-Expertenforums - Energieeffizienz in den Städten und der Industrie von morgen, Karlsruhe, KIT Scientific Publishing, S. 124.

:

Um die Wirtschaftlichkeit des Systems zu sichern, sollte die Leistungsdichte mindestens 1 kW/m und die übertragene Energiemenge mindestens 2 MWh/(m*a) betragen*

McKenna, R. & Fichtner, W., Hg. (2011): Tagungsband des VDI-Expertenforums - Energieeffizienz in den Städten und der Industrie von morgen, Karlsruhe, KIT Scientific Publishing, S. 124.

.

Sowohl Wärmeabnehmerinnen und Wärmeabnehmer als auch Wärmelieferanten und Wärmelieferantinnen können von der Nutzung und Vernetzung von Abwärme profitieren. Wurden im Unternehmen bereits alle Potenziale zur innerbetrieblichen Nutzung von Abwärme ausgeschöpft, kann die überschüssige Wärme entweder direkt an andere Unternehmen weitergeleitet oder in ein Wärmeverteilnetz eingespeist werden. Der Wärmelieferant oder der Wärmelieferatnin wird für die ansonsten ungenutzte Energie vergütet und der Abnehmer kann im besten Fall Wärme zu deutlich geringeren Kosten beziehen als vom herkömmlichen Wärmeversorger.

Für innovative Abwärme-Projekte stehen zudem attraktive finanzielle Förderprogramme von Bund und Ländern zur Verfügung. Da Abwärme aus industriellen und gewerblichen Prozessen als klimaneutral angesehen wird, tragen alle beteiligten Unternehmen zum Klimaschutz bei. Weiterhin werden natürliche Ressourcen geschont, da durch Abwärmenutzung die Energieerzeugung aus konventionellen Anlagen reduziert werden kann.

Einige Potenziale für Ressourceneffizienz sind unabhängig von der Branche. Wie sich grundsätzlich Material und Energie sparen lassen, wird bei dieser Prozessvisualisierung anhand einer modellhaften Produktionsinfrastruktur gezeigt. Insbesondere weisen die Infrastrukturthemen Klimatisierung und Abwärmenutzung, Wärme- und Kältetechnik, Druckluft sowie Pumpen und Rohrleitungen ein hohes Energieeinsparpotenzial auf.

Zur ProzessvisualisierungDie 3D-Grafik dieser Prozessvisualisierung Ressourceneffizientes Gewerbegebiet veranschaulicht, wo genau sich Ressourceneffizienzpotenziale in einem Gewerbegebiet befinden und wie Unternehmen diese bereits in der Praxis genutzt haben. Dabei ist sowohl die Vernetzung der Unternehmen untereinander als auch mit den anliegenden Wohngebieten von zentraler Bedeutung.

Zur ProzessvisualisierungEinige Potenziale für Ressourceneffizienz sind unabhängig von der Branche. Wie sich grundsätzlich Material und Energie sparen lassen, wird bei dieser Prozessvisualisierung anhand einer modellhaften Produktionsinfrastruktur gezeigt. Insbesondere weisen die Infrastrukturthemen Klimatisierung und Abwärmenutzung, Wärme- und Kältetechnik, Druckluft sowie Pumpen und Rohrleitungen ein hohes Energieeinsparpotenzial auf.

Zur ProzessvisualisierungDie 3D-Grafik dieser Prozessvisualisierung Ressourceneffizientes Gewerbegebiet veranschaulicht, wo genau sich Ressourceneffizienzpotenziale in einem Gewerbegebiet befinden und wie Unternehmen diese bereits in der Praxis genutzt haben. Dabei ist sowohl die Vernetzung der Unternehmen untereinander als auch mit den anliegenden Wohngebieten von zentraler Bedeutung.

Zur ProzessvisualisierungBei Fragen zum Thema „Vernetzung von Wärme“ helfen wir Ihnen gerne weiter.

Tel.: +49 (0)30 2759506-505

E-Mail: zre-industrie@vdi.de